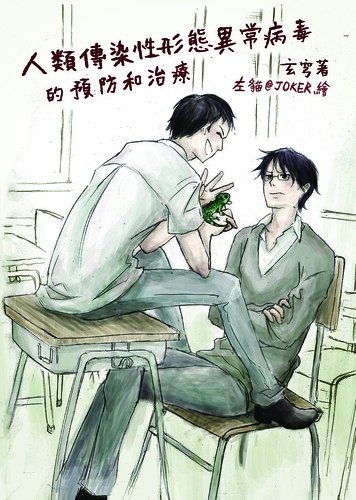

校園同人《人類傳染性形態異常病毒的預防和治療》(好長的名字-_-)

販售資訊

(注:因受封面紙張用料的影響,實物封面顏色與上圖或會有所出入,請看倌留意)

著:玄穹

繪:左貓@JOKER

頁數:178頁A5單行本

定價:HK$45

隨本附送:本中人物姦情現形照一套(四張)

配對:《做人不要太變態》 鍾俊彥 X 何嘉輝

《蹉跎》 袁奉孝 X 郭浩

《憑劵入場Serial no. U00001》 關燁 X 藍琰

《我不是同性戀 續--都說了我不是同性戀》 張班長 X 洪無丹

分級:無良帶過H有,因此幼學禁(?)

試閱:http://tdtdtdywc.blogspot.hk/search/label/%E3%80%90%E6%A0%A1%E5%9C%92%E5%90%8C%E4%BA%BA%E3%80%91%E5%81%9A%E4%BA%BA%E4%B8%8D%E8%A6%81%E5%A4%AA%E8%AE%8A%E6%85%8B%EF%BC%88%E9%8D%BE%E4%BF%8A%E5%BD%A5%20X%20%E4%BD%95%E5%AE%B6%E8%BC%9D%EF%BC%89

內容簡介:

被這種變態吸引了注意力是很正常的事

不過像他這樣注意過度的似乎又有些不尋常

他懷疑這是不是因為與變態接觸得太頻繁

不然他也不會出現這些不正常現象……

然後,那個變態變態得被人拗彎了。

關關關關關他什麼事?!叫那不正常人類回家吃自己吧!!!

歡迎看倌留言查詢

如欲購買請在此留下聯絡方法^3^